Крепость Каламита с находившимся под ее защитой небольшим городком, являлась вторым по значимости центром княжества Феодоро. В ее истории можно выделить три периода: 1) византийский (вторая половина VI – X вв.), 2) феодоритский (ок. 1400-1475) и 3) турецкий (1475-1774).

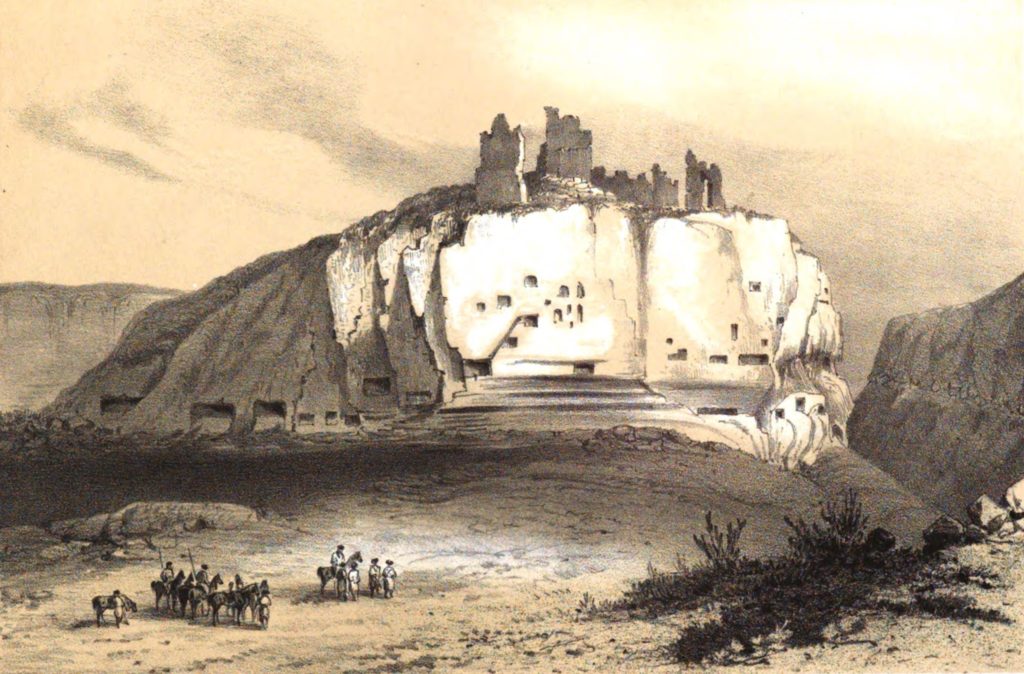

«Это сильная крепость в форме миндалины, расположенная на берегу струящейся реки Казаклы-озен (река Черная – А.В.), – писал турецкий путешественник Эвлия Челеби, – на горе, подобной горе Бисутун, стремящейся в небо, огромной голой красной скале. Восточная ее сторона представляет собой мощную шаддадовскую стену, высокую и толстую, в 500 шагов. Там есть 6 башен и огромный ров, спускающийся ниже основания стен на 3 человеческих шага. [Ров] вырублен в обрывистой скале. А со стороны кыблы, с юга, совсем нет крепостных стен. Упаси Бог, человек не осмеливается здесь глянуть вниз. Потому что это шесть голых скал, подобных горе Бисутун. Около ворот – глубокий ров, он вырублен в скале на целых 20 шагов. Человеку не под силу соорудить такой глубокий ров, вырубив его в скале. В древние времена его соорудили неверные в страхе перед татарами с удивительным старанием» [Челеби, 1999, с. 26-29].

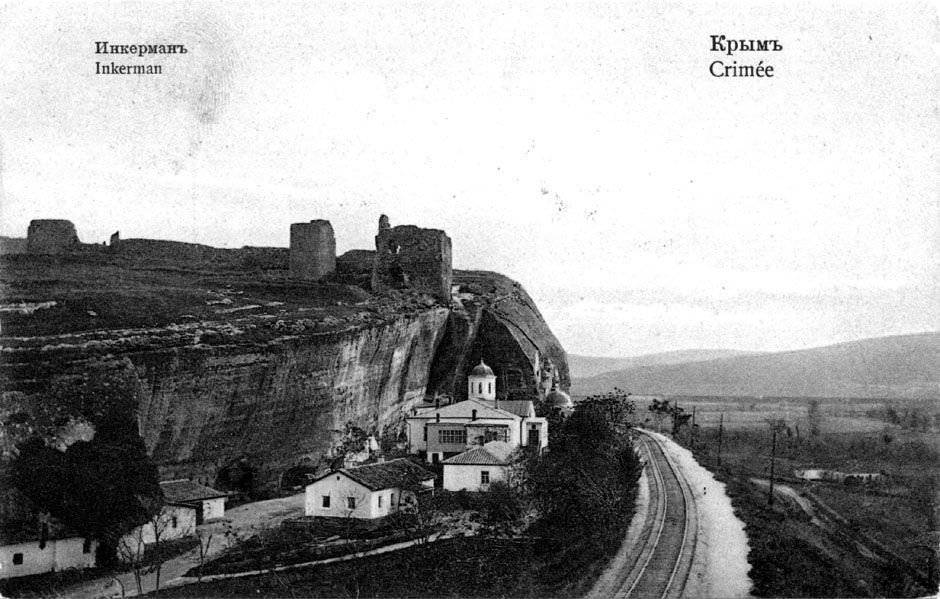

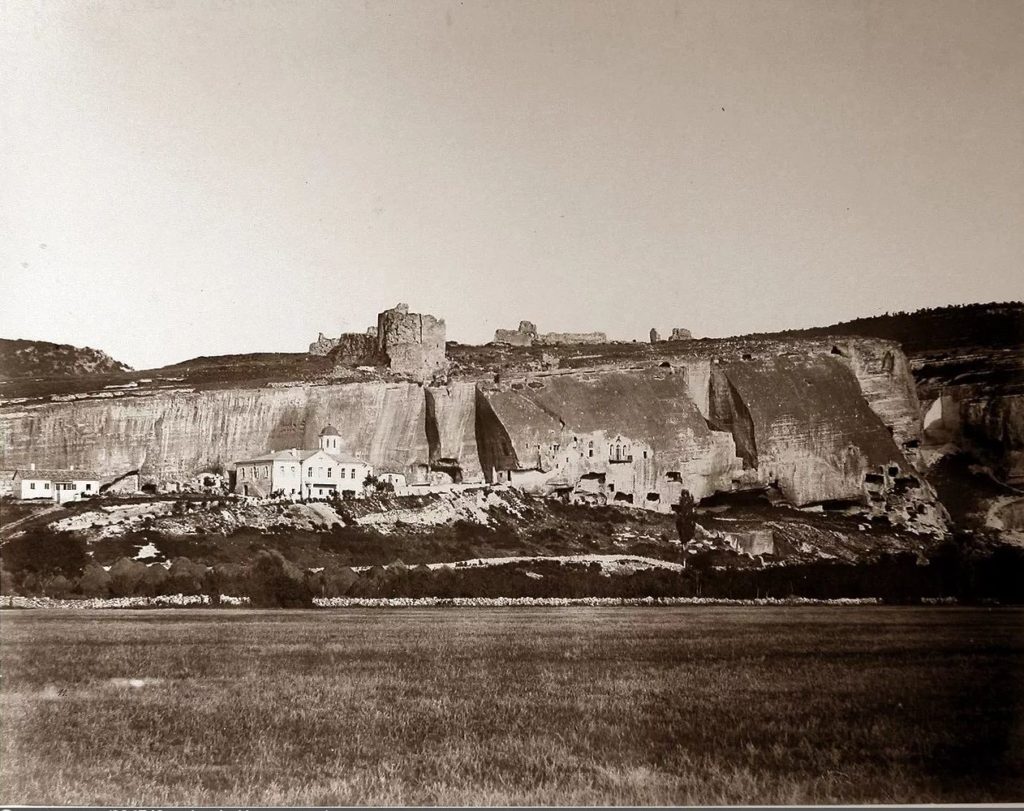

Монастырская скала, на которой стоит Каламита, с юга и запада ограничена отвесными обрывами высотой 40-60 метров. Поэтому для создания укрепления необходимо было возвести оборонительные стены только с севера и с востока. Крепость до сих пор выглядит впечатляюще, хотя из шести башен, упомянутых Эвлией Челеби, сохранились только три, да и то на высоту примерно две трети от изначальной. Остальные же башни, как и стены, в настоящий момент почти полностью разрушены.

Греческое слово «Каламита» обычно переводят как «Камышовая». Предлагается и более пространное толкование: «поселение обитателей тростников, тростниковых жителей» или «тростниковое место» [Шапошников, 2007, с. 595-596]. В прошлом верхняя часть Севастопольской бухты заканчивалась обширным болотом, поросшим камышом, вдоль юго-западной границы которого располагалась устьевая часть течения реки Черная. Только в 1950-х гг. его осушили и после проведения дноуглубительных работ соединили образовавшийся водоем судоходным каналом с бухтой. До того, как это произошло, знаменитые инкерманские лихорадки делали жизнь здесь невыносимой [Людольф де, 1892, с. 162-163; Паллас, 1999, с. 52; Clarke, 1839, p. 105, 108-109]. Однако еще византийцы, оценив стратегическую значимость этого места, словно охранявшего подступы к центру их владений на полуострове – Херсону, построили здесь крепость, рядом с которой постепенно возникло поселение.

Полагают, что это произошло в конце правления прославленного императора Юстиниана I (527-565) или при одном из его преемников, одновременно с созданием опорных пунктов на Мангупе и Эски-Кермене [Сорочан, 2005, с. 201; Филиппенко, 1996, с. 144].

От первого строительного периода сегодня почти ничего не осталось кроме подрубки материковой скалы, да нескольких рядов кладки около одной из башен, поэтому относительно ее первоначального вида существуют различные мнения [Мыц, 1991, с. 136-137; Филиппенко, 1996, с. 144-146].

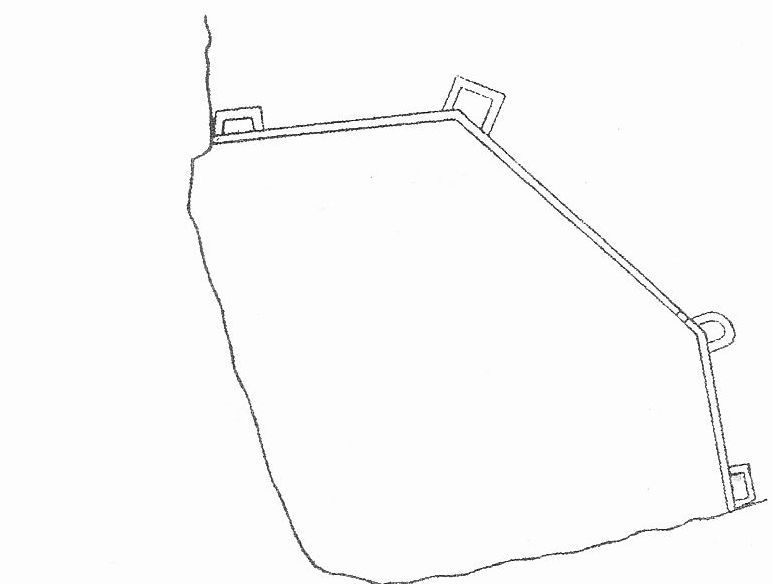

Согласно результатам археологических раскопок, которые в 80-х годах прошлого века проводил В.Ф. Филиппенко, ранневизантийская крепость состояла из четырех башен, соединенных тремя куртинами, шириной 2,3-2,4 м. и общей длиной 234 м. Площадь защищенной оборонительными сооружениями территории составляла около 1,2 га.

Стены были сложены из больших хорошо обработанных прямоугольных каменных блоков, некоторые из которых достигают в длину 3 м. и в ширину 1 м. Похожая кладка характерна для раннесредневековых стен Мангупа, Эски-Кермена, Чуфут-Кале, которые традиционно датируются второй половиной VI века.

К этому же периоду относят вырубленный в скале ров, образовавшийся в результате добычи строительного камня, шириной до 9 м. и глубиной до 3,7 м. [Филиппенко, 1996, с. 143-146], а также осадный колодец, глубиной до 60 метров до уровня вод реки Черной [Сорочан, 2005, с. 202].

Византийская крепость просуществовала до X века [Неделькин, 2020, с. 327], после чего, судя по всему, была покинута. Опустели и располагавшиеся рядом сельские поселения Инкерманской долины [Веймарн, 1962, с. 87].

Однако уже на первых европейских картах побережья Черного моря, появление которых относится к рубежу XIII-XIV вв., мы встречаем топоним Calamita, обозначающий бухту, в вершине которой находится устье реки Черной [Гордеев, 2014, с. 372-373].

Следующее упоминание Каламиты в источниках связано с золотоордынско-генуэзской войной 1343-1346 гг. Поводом для начала боевых действий стало убийство татарина Хаджи Омера, совершенное неким венецианцем в Тане (Азов). Узнав об этом, татары перерезали европейских купцов и разграбили их торговые склады. Хан Джанибек изгнал итальянцев из Таны, а в феврале 1344 года с большим войском обложил Каффу [Карпов, 1994, с. 122-123; Саргсян, 2010, с. 79]. Но осада оказалась неудачной, поскольку генуэзцы могли получать припасы и продовольствие по морю.

Готовясь к новому походу против итальянских колонистов, запланированному на весну 1345 года, «татарский император» извлек уроки из этой неудачи. С целью морской блокады Каффы, он решил построить 30 кораблей, включая 9 галей. Из донесения генуэзского разведчика Федерико Пиккамильо колониальные власти узнали, что пять галер строится в Каламите, а четыре в Сугдее. Однако Золотой Орде не суждено было стать морской державой. Каффинцы снарядили 60 галиот, превосходящих по своим качествам ордынские суда. Неудивительно, что успех в итоге сопутствовал более опытным в морском деле итальянцам [Карпов, 2015, с. 20-21; Ciocîltan, 2012, p. 103-104].

Из этого известия мы можем сделать вывод, что в середине XIV века в устье реки Черной находились судостроительные верфи, а также жило достаточное количество корабельных мастеров, способных по заказу хана в короткий срок построить целую флотилию парусно-гребных судов, использовавшихся как для торговли, так и для войны.

Но археологи полагают, что крепости на Монастырской скале в это время не существовало. Когда-то грозные стены и башни обветшали и почти полностью разрушились под тяжестью веков: лишь кое-где над землей высилось по несколько рядов кладки. Ее восстановление относят к более поздней эпохе и связывают с именем мангупского князя Алексея [Филиппенко, 1996, с. 146].

Византийская Каламита пришла в упадок в X веке. Спустя пять столетий крепость в буквальном смысле поднялась из руин, когда Алексей – амбициозный правитель княжества Феодоро решил обустроить порт в устье реки Черной.

Читать продолжение:

© Княжество Феодоро, 2021

Библиография

- Веймарн Е.В. Археологічні роботи в районі Інкермана / Е.В. Веймарн // Археологiчнi пам’ятки УРСР. Стародавнi пам’ятки Інкерманської долини. – Киев, 1962. – Т. 13. – С. 15-89.

- Карпов С.П. Итальянские морские республики и Золотая Орда. Кризис 1343–1349 гг. / С.П. Карпов // Причерноморье в средние века. – 2015. – Т. 9. – С. 8-43.

- Мыц В.Л. Укрепления Таврики Х-ХV вв. / В.Л. Мыц. – Киев: Наукова думка, 1991. – 164 с.

- Неделькин Е.В. Археологические разведки на территории Балаклавского и Нахимовского районов г. Севастополя в 2019 году / Е.В. Неделькин // История и Археология Крыма. – 2020. – № 13.

- Сорочан С.Б. Византийский Херсон / С.Б. Сорочан. – Харьков: Майдан, 2005. – 1644 с.

- Филиппенко В.Ф. Новое в истории и археологии крепости Каламиты-Инкермана / В.Ф. Филиппенко // ХС. – 1996. – № 7. – С. 143-153.

- Челеби Э. Книга путешествия. Турецкий автор Эвлия Челеби о Крыме / Э. Челеби. – Симферополь: Дар, 1999. – 141 с.

- Шапошников А.К. Языковые древности Северного Причерномрья (Этимология языковых реликтов Северного Причерноморья). Диссертация на соискание ученой степени доктора филологических наук / А.К. Шапошников. – Москва: Российская академия наук. Институт русского языка им. В.В. Виноградова, 2007. – 870 с.

- Ciocîltan V. De la tătari la otomani: mutaţii în reţeaua comerţului pontic la mijlocul secolului XIV / V. Ciocîltan // Moştenirea istorică a tătarilor. – Bucureşti: Editura Academiei Române. – 2012. – Vol. 2. – P. 97-118.

Заметили опечатку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER.

Мощная статья!