Аннексировав княжество Феодоро и бывшие генуэзские колонии в Северном Причерноморье, османы создали на их землях особую провинцию – санджак. Ее столицей стала Каффа, переименованная на турецкий лад в Кефе.

Первоначально Инкерман являлся центром одной из семи волостей (нахийе) Кефинского санджака, но в начале XVI века в результате административно-территориальной реформы Инкерманская и Балаклавская волости вошли в состав Мангупского кадылыка [Неделькин, 2016].

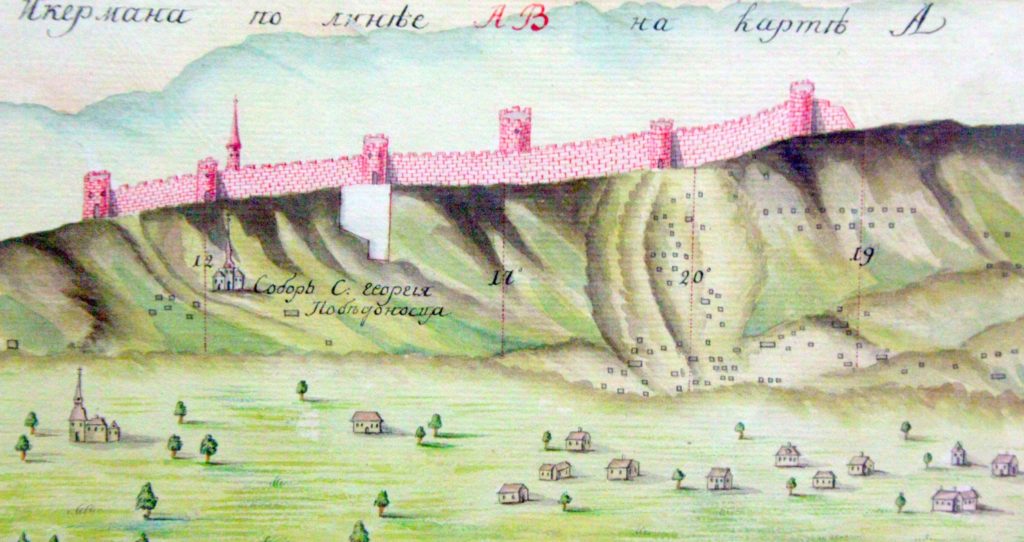

В период турецкого господства Инкерман (тюрк. «пещерный город») состоял из трех «районов»: собственно крепости, верхнего и нижнего пригородов.

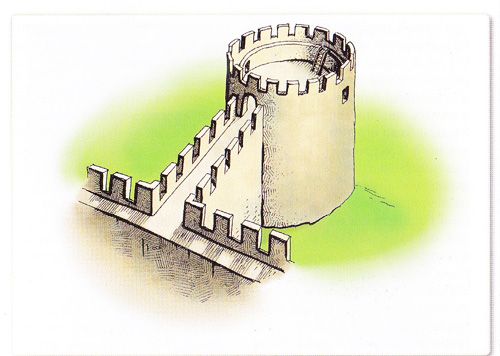

Османские инженеры продолжили реконструкцию оборонительных сооружений, начатую феодоритами, с целью приспособить их к реалиям эпохи огнестрельного оружия. В первой половине XVI века крепость усилили мрачной башней-барбаканом (башня №4). Она представляла собой круглое сооружение, диаметром 13 метров, с толщиной стен около 3 метров, вынесенное вперед за линию рва. В настоящий момент остатки башни сохранились на высоту 10,5 м.

В ее верхней части находилась артиллерийская площадка в виде деревянного настила, на котором располагались пушки. В особой нише хранились порох и ядра. Со стеной площадку соединял шестиметровый переход. Нижняя часть башни не имеет окон и никаких следов перекрытия [Филиппенко, 1996, с. 149-150]. При турках здесь находилась тюрьма, в которой содержали преимущественно невольников, принадлежавших жителям города [Челеби, 1999, с. 27].

Но среди ее пленников иногда оказывались и представители знати. В 1549 году крымский хан Сахиб Гирей (1532-1551) бросил туда двух своих внучатых племянников – наследников казанского престола Булюка и Мубарека Гиреев, старшему из которых было тринадцать лет. Он пошел на этот шаг, чтобы в обход их законных прав посадить в Казани собственного сына Эмина, соединив два государства под властью своих потомков.

Однако в Стамбуле опасались усиления честолюбивого хана и приняли решение о его низложении. Пока Сахиб Гирей находился в походе против черкесов, в Инкерман прибыл корабль с отрядом турецких янычар на борту. Их командир Хан Бирды беспрепятственно вошел в крепость и освободил из тюрьмы казанских царевичей.

Вместе с ними он отправился в Бахчисарай, где огласил султанский указ о назначении ханом Девлета Гирея. Войска и жители Крыма сразу же присягнули ему на верность. Сахиб Гирей, узнав о случившемся, хотел отправиться к падишаху, чтобы упасть к его ногам и убедить в своей лояльности. Но пока свергнутый хан ждал в Тамани корабля, который доставил бы его в Стамбул, туда прибыл Булюк Гирай, собственноручно умертвивший своего обидчика [Гайворонский, 2007, с. 216-222; Смирнов, 2005, с. 422-423].

В первой половине XVI века турецкий гарнизон Инкермана состоял из 19 человек: коменданта, его помощника, 14 солдат, сторожа, пушкаря и гарнизонного имама. На его вооружении числилось 6 больших пушек, 2 орудия среднего калибра и 30 мелкокалиберных, 25 ружей и 29 луков. На складе хранилось 8 бочек пороха, 1050 ружейных пуль, 5000 стрел. Защитное вооружение состояло из 29 кирас, 2 кольчуг и 1000 щитов [Berindei, Veinstein, 1979, p. 398-399, 400-409].

В крепости находились лишь охранники, сторожившие тюрьму, тогда как комендант и солдаты жили в домах за ее пределами. К югу от главных ворот, на месте «диван-хане неверных», в годы правления султана Баязида II (1481-1512) была устроена мечеть.

Еще одну мечеть построили в 1522/23 гг. в верхнем пригороде, располагавшемся на месте бывшей феодоритской слободы. В нем проживали исключительно мусульмане. Верхний пригород Инкермана был известен тем, что здесь был похоронен шейх ордена хальветийе Якуб-эфенди, о котором говорили, что он достиг степени кутба – высшей в суфийской духовной иерархии [Челеби, 1999, с. 27].

Христианское население проживало внизу: в долине реки Черной и на месте нынешней Гайтанской балки. Турецкая налоговая перепись, составленная около 1520 года, содержит данные о шести греческих кварталах. В это время Инкерман насчитывал около 1332 жителей, что делало его третьим по численности населенным пунктом в османском Крыму после Кефе и Судака. Самой большой была православная община (около 1108 человек), за ней следовали мусульманская (около 179 человек) и армянская (45 человек). К 1549 году количество греков-христиан сократилось до примерно 909 человек, мусульман и армян выросло до 194 и 59 человек соответственно[Öztürk, 2014, p. 245].

С первой четверти XVII века казаки начинают совершать регулярные рейды в Крым. «До 30, 40 и 50-ти челнов спускаются ежегодно в море и в битвах причиняют столь жестокий вред, что берега всего Черного моря стали совсем необитаемы, за исключением некоторых местностей, защищенных хорошими крепостями», – писал в своих записках участник доминиканской миссии на полуострове Эмидио д’Асколи, добавляя также, что казаки «разрушают, грабят, жгут, уводят в рабство, умерщвляют» [Асколи, 1902, с. 98].

В августе 1633 года 1500 запорожцев и присоединившихся к ним донцов высадились на Гераклейском полуострове, устроив временный лагерь на руинах Херсонеса. Отсюда они стали совершать грабительские рейды вглубь Крыма. Основные силы татар в это время были задействованы в походе на Московское царство. Хан Джанибек Гирей бросил против них личную гвардию, а также «ближних людей» и всех, кого удалось найти в «татарских улусах» – около 800 человек.

16 августа нескольких километрах от Мангупа состоялось кровопролитное сражение, в котором ханские гвардейцы были наголову разбиты, потеряв при этом две пушки. Джанибек отступил в Бахчисарай, но, опасаясь, что казаки войдут в город, бросил свою столицу на произвол судьбы и бежал с семьей в степь. Но те ограничились лишь разорением сел Бельбекской долины, после чего приняли решение возвращаться назад. На обратном пути казаки взяли и разграбили Инкерман, после чего сели на лодки и отправились восвояси [Асколи, 1902, с. 124; Гайворонский, 2009, с. 189-190 (прим. 42); Сухоруков, 1867, с. 227-230 (прим. 244)].

«В бухту Инкермана пришли казацкие неверные на 100 кораблях и разрушили этот город. Захватив огромное число дорогих товаров, они ушли, и теперь видны остатки разрушенных зданий», – писал спустя три десятилетия после этого события Эвлия Челеби, обративший внимание на большое количество опустевших домов в Чернореченской долине [Челеби, 1999, с. 28].

В последующие годы обитатели города и окрестных сел находились в постоянном страхе, ожидая новых нападений [Челеби, 1999, с. 27]. Результатом стала миграция христианского населения в более безопасные внутренние районы полуострова [Ефимов, 2013; Fisher, 1979]. Османские переписи демонстрируют резкое сокращение числа дворов, принадлежавших грекам: в 1638 году в Инкермане насчитывалось всего 12 христианских домовладений, в 1662 – 5 [Fisher, 1979, p. 224].

Несмотря на запустение города, в порт, недалеко от устья реки Черной, продолжали заходить корабли, хотя его торговое значение не могло, конечно же, сравниться с тем, каким оно было при князьях Феодоро.

В обстановке нарастающей опасности турки попытались в очередной раз модернизировать крепость на Монастырской скале. Перед ней для улучшения обстрела впереди лежащей местности была создана специальная земляная насыпь (гласис), поддерживаемая каменной стенкой. Между рвом и гласисом устроили передовую стрелковую позицию (прикрытый путь) с плацдармом для накопления сил защитников в районе башни №4.

С внутренней стороны стен оборонительную систему дополнил еще один вал (валганг). Все эти новейшие достижения европейской инженерной мысли эпохи всеобщего распространения огнестрельного оружия могли быть применены в Инкермане не раньше середины XVII века [Бертье-Делагард, 1888, с. 186-189; Филиппенко, 1996, с. 155].

Гарнизон крепости увеличился до 50 человек, а в верхнем пригороде устроил свою резиденцию нурэддин-султан – третий человек иерархии дома Гиреев [Челеби, 1999, с. 27].

Побывавшие у него в гостях в 1657 году московские посланники писали в своем отчете: «видели град Инкерман…велик. Переднюю стену видели, на ней 6 башен, 7-я отводная. Да на градской же стене палата великая столовая. И полоненики сказывали, что в той палате стенное письмо есть» [Санин, 1987, с. 30]. Впрочем, когда появились слухи о приближении к Инкерману казачьих стругов царевич Адиль Гирай бросил его на произвол судьбы и бежал в Бахчисарай [Санин, 1987, с. 222-223].

О последнем столетии жизни крепости известно очень мало. Инкерман лишь мельком упоминается в географических опасениях Крыма, да изредка встречается на картах полуострова.

«Места, которые там имеет турок, – это Балаклава, Инкермен и Манкуп», – такая краткая справка дается в «Описании Северной и Восточной Татарии» Николаса Витсена, опубликованном в 1692 году в Амстердаме [Кеппен, 1837, с. 235-236; Kizilov, 2012, p. 169,181]. На топографической карте Крыма из «Большого землеописания Бюшинга» (Франкфурт, 1788) Инкерман отмечен не как крепость, а как городок с ярмаркой. Такое же условное обозначение соответствует Мангупу, утратившему к этому времени свое военно-стратегическое значение.

В 1774 году турки отказались от своих владений в Крыму, перешедших под власть крымских ханов. Османские гарнизоны были выведены с полуострова. Спустя четыре года в ходе кампании по переселению крымских христиан в Приазовье, инициированной российским правительством, Инкерман покинуло 12 греческих семей, насчитывавших 41 душу. Они оставили церковь Вознесения Господня и еще шесть разрушенных храмов, имена которых к этому моменту уже были забыты [Мальгин, 1994, с. 155].

Читать продолжение:

© Княжество Феодоро, 2021

Библиография

- Асколи Э.Д. Описание Черного моря и Татарии / Э.Д. Асколи // ЗООИД. – 1902. – Т. 24. – С. 89-180.

- Бертье-Делагард А.Л. Остатки древних сооружений в окрестностях Севастополя и пещерные города Крыма / А.Л. Бертье-Делагард // ЗООИД. – 1888. – Т. 14. – С. 166-279.

- Гайворонский О. Повелители двух материков. Том. I: Крымские ханы XV-XVI столетий и борьба за наследство Великой Орды / О. Гайворонский. – Бахчисарай: Оранта, 2007. – 372 с.

- Гайворонский О. Повелители двух материков. Том II: Крымские ханы первой половины XVII столетия в борьбе за самостоятельность и единовластие. / О. Гайворонский. – Бахчисарай, 2009. – 269 с.

- Ефимов А.В. Христианское население Крыма в 1630-е годы по османским источникам / А.В. Ефимов // Вестник РГГУ. Серия: История. Филология. Культурология. Востоковедение. – 2013. – № 9 (110). – С. 134-143.

- Кеппен П.И. О древностях Южного берега Крыма и гор Таврических / П.И. Кеппен. – Санкт-Петербург, 1837. – 409 с.

- Мальгин А.В. Из наследия А. Л. Бертье-Делагарда / А.В. Мальгин // Крымский музей. – 1994. – № 1. – С. 151-170.

- Неделькин Е.В. Османская провинция Кефе в конце XV – первой половине XVI вв / Е.В. Неделькин // IV Бахчисарайские научные чтения памяти Е.В. Веймарна (г. Бахчисарай, 8–9 сентября 2016 г.). Тезисы докладов и сообщений. – 2016. – С. 19-20.

- Санин Г.А. Отношения России и Украины с Крымским ханством в середине XVII века / Г.А. Санин. – Москва: Наука, 1987. – 272 с.

- Смирнов В.Д. Крымское ханство под верховенством Отоманской Порты до начала XVIII века / В.Д. Смирнов. – Москва, 2005. – 540 с.

- Сухоруков В.Д. Историческое описание Земли Войска Донского : в 2 т. Т. 1 / В.Д. Сухоруков. – Новочеркаск, 1867. – 324 с.

- Филиппенко В.Ф. Новое в истории и археологии крепости Каламиты-Инкермана / В.Ф. Филиппенко // ХС. – 1996. – № 7. – С. 143-153.

- Челеби Э. Книга путешествия. Турецкий автор Эвлия Челеби о Крыме / Э. Челеби. – Симферополь: Дар, 1999. – 141 с.

- Berindei M. La présence ottomane au sud de la Crimée et en mer d’Azov dans la première moitié du XVIe siècle – Persée / M. Berindei, G. Veinstein // Cahiers du monde russe et soviétique. – 1979. – Vol. 20. – № 3-4. – P. 389-465.

- Fisher A. The Ottoman Crimea in the Mid-Seventeenth Century: Some Problems and Preliminary Considerations / A. Fisher // Harvard Ukrainian Studies. – 1979. – Vol. 3/4. – The Ottoman Crimea in the Mid-Seventeenth Century. – P. 215-226.

- Kizilov M. Noord en Oost Tartarye by Nicolaes Witsen. The First Chrestomathy on the Crimean Khanate and its Sources / M. Kizilov // The Crimean Khanate between East and West (15th-18th Century) (=Forschungen zur osteuropäischen Geschichte 78). – 2012. – P. 169-187.

- Öztürk Y. Osmanlı hakimiyetinde kefe (1475 – 1600) : Bilge kültür sanat / Y. Öztürk. – 2. basım. – İstanbul: Bilge Kültür Sanat, 2014. – 639. – 567 p.

Заметили опечатку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER.