Ко времени турецкого завоевания наиболее укрепленный из всех южнобережных замков, принадлежавших господам Феодоро, находился на территории современной Алушты.

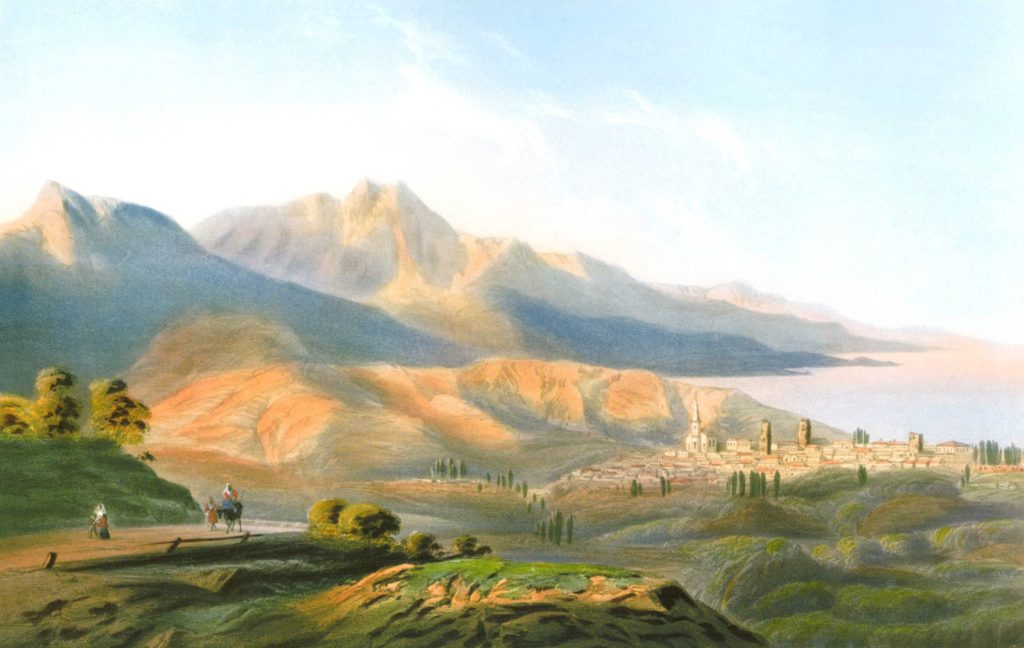

О древности Алушты свидетельствует дискуссия о происхождении ее названия. Известный филолог О.Н. Трубачев, искавший следы индоариев в Северном Причерноморье, полагал, что оно восходит ко временам тавров – древнейших, известных по письменным источникам обитателей Крыма. Исследователь вычленял в нем индоевропейскую основу sal-, что означает «текущая (с гор) вода» и корень -ostha – «уста». Полученное толкование: «устье горных стоков» [Трубачев, 1999, с. 85-88], действительно неплохо характеризует местоположение Алушты, от которой в древности начиналось несколько горных дорог, ведущих во внутренние области полуострова.

В свою очередь сторонники готской теории уверяют, что название города происходит от германского слова alusta («ольховая») [Мыц, 2002, с. 139-140]. Обосновывая свое мнение, они ссылаются не только на растущие здесь в изобилии ольховые деревья, но также на засвидетельствованное археологическими исследованиями пребывание древних германцев на Южном берегу Крыма в эпоху поздней античности и раннего средневековья.

При императоре Юстиниане I Великом (527-565) византийцы построили здесь небольшую крепостцу Алустон, где разместился гарнизон из готов-федератов. Наряду с укреплением в Горзувитах (Гурзуф) и системой маяков она помогала обеспечивать безопасность морского пути вдоль крымского побережья.

В последующие столетия крепость в этом важном стратегическом пункте неоднократно перестраивалась [Кирилко, 2014, с. 186; Мыц, 1991, с. 151-152], а со временем вокруг нее вырос оживленный приморский поселок. В XI веке о нем упоминал арабский географ Идриси. «Это красивый большой город, [расположенный] на море», – утверждал он, будучи, как и всякий восточный автор, не чужд красочным преувеличениям [Коновалова, 1999, с. 49]. С ростом городка для защиты населения возникла необходимость в строительстве еще одной – внешней оборонительной линии, а старый юстиниановский форт превратился в городскую цитадель.

В X веке Алушта была полностью сожжена, по всей видимости, войсками «достопочтенного Песаха», хазарского полководца, опустошившего Крым в ответ на религиозные гонения против иудеев в Византии. В XIII веке она сильно пострадала от завоевавших полуостров монголов [Мыц, 1991, с. 151-152]. Но всякий раз город возвращался к жизни.

С начала XIV века название Lusta неоднократно встречается на европейских морских картах-портоланах [Гордеев, 2014, с. 353]. Это было время генуэзской колонизации Крыма. Задачей первостепенной важности для итальянских купцов, также как когда-то для византийского правительства, было обеспечение безопасности каботажного плаванья вдоль ЮБК, что предполагало контроль над местами якорных стоянок, маяками и приморскими укреплениями.

Добиться своего им удалось при помощи могущественного золотоордынского временщика Мамая. К 1374 году в Алуште, также как в Партените, Ялте и Гурзуфе, находилась резиденция генуэзского консула [Jorga, 1896, p. 31-32 (MC. 1374, fol. 5 v)]. Местное население было не слишком довольно своими новыми хозяевами, что выражалось в отказе от уплаты налогов и выполнения повинностей, а иногда, как во время «Солхатской войны», и в открытых выступлениях против колониальной администрации. Возможно, с подавлением одного из таких выступлений связан слой пожара в крепости Фуна, который датируется концом XIV в. Лишь в 1387 году по договору с ханом Тохтамышем генуэзцы смогли окончательно закрепиться в этом районе.

Желая ослабить влияние церкви Готии, главы которой имели резиденцию в городе Феодоро, на своих подданных-греков, они поддержали притязания митрополита Херсона на южнобережные поселки, что положило начало длительной борьбе за приходы между крымскими церковными иерархами. В документах Константинопольского патриархата Алушта, Сикита (совр. пос. Никита в окрестностях Ялты), Партенит, Ламбат (ныне поселки Утес и Малый Маяк), Фуна (совр. село Лучистое), наряду с Хрихарем, Аланией и Кинсанусом, местоположение которых точно не установлено, упоминается в числе спорных приходов [Антонин, 1867, с. 469; Miklosich, Muller, 1862, p. 150 (doc. CCCCXIX)].

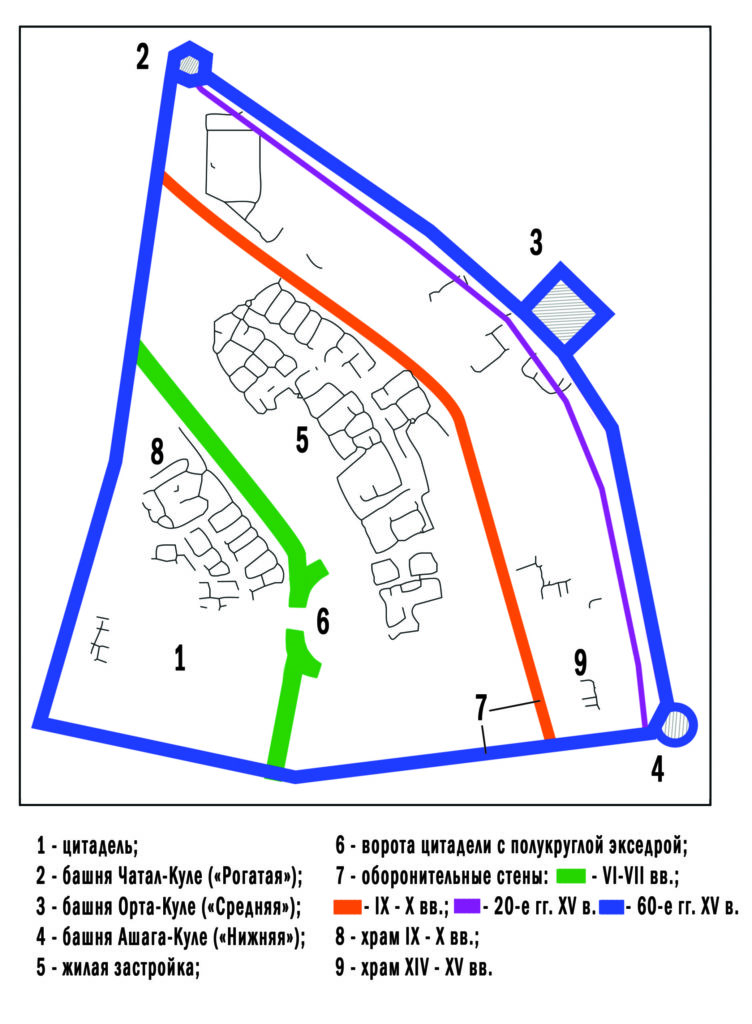

Поначалу генуэзцы ограничились в городе ремонтом и восстановлением старого византийского укрепления юстиниановской поры. Вероятно, именно оно называется в Каффинской массарии 1386 года «замком Лусты» [Джанов, 2017, с. 299 (МС 1386, f 435)]. На огороженной стенами вершине холма, площадью в 25 соток, жили консул, колониальные чиновники, а также состоятельные люди из числа греков. Один из них: «раб Божий Георгий», построил здесь в 1403 году трехапсидную церковь, о чем сохранилась плита с греческой надписью, которая сейчас находится в городском музее Алушты [IOSPE: V 233]. Возможно, что этот Георгий был протосом – старейшиной городской общины, обязанным собирать налоги в пользу генуэзских властей. Обитатели цитадели, превратившейся в подобие феодального замка, видимо чувствовали себя в относительной безопасности, так как не предпринимали попыток восстановить внешний городской периметр, который к этому времени был полностью разрушен. Но вскоре ситуация изменилась.

В начале 20-х годов XV века князь Алексей заявил о своих претензиях на Южный берег Крыма, приняв титул «владыки Феодоро и Поморья». Он построил укрепленный лагерь близ поселения Фуна у подножия горы Демереджи. Отсюда феодориты в любой момент могли атаковать крошечную генуэзскую цитадель в Алуште. В Каффе верно оценили грозящую опасность. В условиях надвигающейся войны генуэзские власти ассигновали денежные средства на подготовку к обороне крепостей приморской Готии. В одном из дошедших до нас документов отдельно значатся расходы на доставку продовольствия в Лусту (Алушта), по всей видимости, на случай осады [Jorga, 1896, p. 52 (MC. 1411, fol. 32 v); Vasiliev, 1936, p. 202].

Именно в это время начались работы по строительству дополнительной внешней линии обороны города. Они велись в большой спешке, на скорую руку: стены складывали на грязевом растворе без инженерной подготовки склона и фундаментов [Мыц, 2002, с. 171-172]. Впрочем, и этого оказалось достаточно. Хотя Алексей дважды воевал с генуэзцами (1422-24 гг. и 1432-41 гг.), ему так и не удалось реализовать свой честолюбивый замысел. В решающий момент на помощь своим черноморским колониям пришла метрополия, снарядившая масштабную военную экспедицию против князя Феодоро, которому пришлось перейти к глухой обороне своих владений.

Воинственный Алексей не смог отобрать у генуэзцев Поморье. Но в этом, по крайней мере частично, преуспели его наследники. Причем, судя по всему, добились они этого без военных действий, использовав благоприятную внешнеполитическую конъюнктуру. После захвата Константинополя османами в 1453 году генуэзские колонии на Черном море оказались под дамокловым мечом постоянной военный угрозы. Вкупе с экономическими убытками это заставило власти Лигурийской республики передать их под управление частной организации – Банка св. Георгия.

Желая сократить расходы, его акционеры вполне могли добровольно отказаться от некоторых территорий, ведь поддержание в боевой готовности стен укреплений, равно как и выплата жалованья наёмникам в отдаленных гарнизонах требовали больших средств. Известно, например, что в 1471 году протекторы Банка настойчиво рекомендовали назначенным в Каффу чиновникам снести стены крепости Воспоро – важнейшего стратегического пункта на берегу Керченского пролива, средств на защиту которого катастрофически не хватало [Vigna, 1871, p. 735 (doc. DCCCCXXXV)]. Возможно свою роль в судьбе Алушты и ее окрестностей сыграли хорошие отношения князей Феодоро с крымскими ханами, которые как наследники правителей Золотой Орды, считались верховным суверенами Поморья, имевшими право выдавать ярлыки на владение расположенными на его территории землями [Секиринский, 1955, с. 92 (doc.21)]…

Из находящихся в нашем распоряжении источников можно сделать вывод, что по мирному договору 1441 года Алушта оказались в совместном управлении каффинцев и феодоритов. К этому времени относится первое упоминание «господина Лусты» Бердибека. Подобно некоторым другим представителям феодоритской знати, он известен нам только под тюркским именем, происходящим от слов «берди» – «дарующий» и «бек» – «господин», «князь», что можно перевести как «[Бог] дал господина». 23 марта 1441 года Бердибек презентовал генуэзской администрации коня, стоимостью 350 аспров, по всей видимости, по случаю вступления в должность [Джанов, 2018, с. 124 (MC 1441 f 2v, f 42r)].

Из другого документа, который датируется 5 мая 1460 года мы узнаем, что он был представителем Мангупского княжеского дома, братом правившего в то время «господина Готии» по имени Кхечиби. При этом из Устава для генуэзских колоний на Черном море следует, что в Лусту в 1449 году назначался генуэзский консул. За свое вступление в должность он должен был заплатить 2 соммо серебра, столько же, сколько консул Ялты и в два раза меньше, чем высшие должностные лица Гурзуфа, Партенита и Воспоро [Юргевич, 1863, с. 675].

Однако нам неизвестно ни одного имени консулов Лусты, а в генуэзских документах третьей четверти XV в. фигурируют лишь феодоритские «господа», которые, как можно полагать, управляли городом независимо от каффинской администрации [Бочаров, 2004, с. 187]. Для князей Феодоро это было важное приобретение. Как свидетельствуют данные османской налоговой переписи 1520 года, Алушта в это время была шестым по численности населенным пунктом в турецком Крыму, уступая лишь Каффе, Судаку, Инкерману, Балаклаве и Мангупу. В ней числился 141 христианский, 12 мусульманских и 22 иудейских дворов, т.е. всего проживало около 848 человек [Öztürk, 2014, p. 261-262].

Власть князей Феодоро над Алуштой, включая ее крепость, подтверждается не только письменными источниками, но и результатами археологических раскопок. В конце прошлого столетия в цитадели города было обнаружено два фрагмента столовых сосудов с монограммами «ТХ» [Мыц, Адаксина, 1999, с. 161]. Чаши и тарелки такого типа хорошо известны в Крыму. Более 30 экземпляров происходят с территории княжеского дворца на Мангупе, два из феодоритского замка Фуна и один из слоя пожара 1434 года в башне «Барнабо Грилло» в Балаклаве [Мыц, 2009, с. 413-418].

География находок заставляет предполагать, что их изготавливали по личному заказу правителей Феодоро. Стоит вспомнить, что буква «Т» находится в основе геральдических монограмм на строительных плитах с именами Алексея, Исаака, Александра и других представителей княжеской семьи. Ее можно рассматривать как стилизованное изображение Тау-креста, а на сосудах, используя средства дешифровки греческой тайнописи, прочесть фразу: «Христос – победное знамя» или «Христос – твердыня» [Залесская, 2011, с. 218-219]. По всей видимости, заказывая для своих дворцов и резиденций столовую посуду князья Феодоро хотели, чтобы там были изображены знаки их собственности и веры [Залесская, 2014, с. 49-50].

Весной 1460 года правитель Лусты выступал посредником на переговорах крымского хана Хаджи Гирея и правителя Кремука Биберди. Когда переговоры не состоялись, разгневанный хан приказал придать Бердибека смерти [Мыц, 2009, с. 227; Assini, 1999, p. 15].

В последующие годы в генуэзских документах упоминается еще один правитель Алушты по имени Дербиберди – по всей видимости сын Бердибека, получивший город по праву наследования. Ему удалось существенно округлить семейные владения, присоединив к ним 10 окрестных селений, ранее, как кажется, подчинявшихся Каффе [Vigna, 1879, p. 412]. Этот беспокойный правитель выдвигал претензии и на село Скути (ныне пос. Приветное), принадлежавшее генуэзским нобилям – братьям Гуаско. Их феодальная распря, сопровождавшаяся набегами на земли друг друга, чуть была не вызвала войну между княжеством Феодоро и Каффой в критический момент подготовки османской экспедиции в Крым.

На годы правления Дербиберди (1460-1475) приходятся масштабные строительные работы в Алуштинской крепости. Вместо быстро пришедших в негодность оборонительных сооружений, на скорую руку возведенных генуэзцами во время подготовки войны с князем Алексеем, территория города, площадью 1,18 га, была обнесена со всех сторон капитальными стенами. Их высота достигала 11-11,5 м при толщине 1,7 м и на этот раз они были добротно сложены из бутового камня на песочно-известковом растворе.

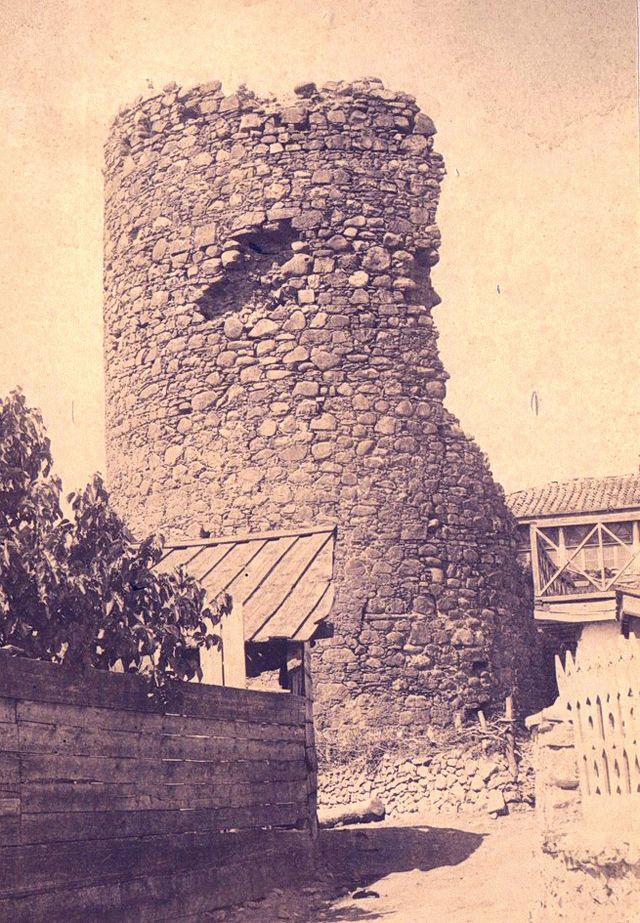

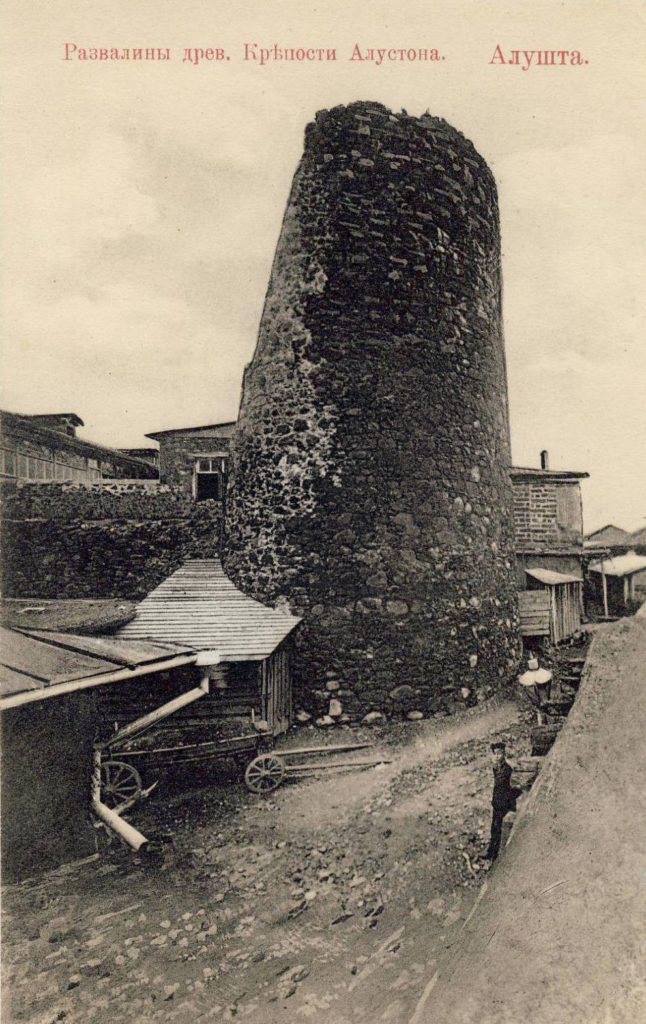

Дополнительно стены усилили тремя башнями. Руины двух из них дожили до наших дней. Замыкавшая южный фланг обороны круглая башня Ашага-Куле (Нижняя) сохранилась в высоту до 16 метров. С напольной стороны не видно никаких намеков на амбразуры. Судя по всему, защитники могли вести обстрел неприятеля с расположенной наверху башни открытой боевой площадки, оборудованной зубчатым парапетом. Не исключено, что кроме обычных бойниц в зубцах, были устроены еще и дополнительные – навесного или косого боя. Из них осажденные могли не только стрелять вниз, но и поливать штурмующих горячей смолой и варом. Реконструируемая общая высота башни 20-22 м [Мыц, 2002, с. 165-171; Фирсов, 1990, с. 72].

Высказано мнение, что такое же сооружение с зубцами и бойницами некогда венчало и северную башню, откуда ее название – Чатал-Куле («Рогатая») [Мыц, 2002, с. 140]. До наших дней она не дошла. В 60-х гг. XIX века башня была частично разобрана, а спустя несколько лет почти полностью разрушилась [Кирилко, 2014, с. 183]. По остаткам фундамента можно сделать вывод, что Чатал-Куле была шестигранной, размерами 12 на 12 метров. Типологически ей наиболее близка Чоргуньская башня [Мыц, 2009, с. 203, 290].

От Орта-Куле («Средней башни») сегодня остался лишь юго-восточный угол. Когда-то она представляла собой квадратную постройку размерами 11 на 11 метров и была трехэтажной с открытой боевой площадкой на 20-метровой высоте. Нижний закрытый ярус с амбразурой подножного боя использовался в том числе и как место отдыха солдат гарнизона. Два других этажа были открытыми с тыла, на каждом из них находилось по три бойницы. Всего для защиты башни требовалось 20-25 человек [Мыц, 2002, с. 162-163]. Кроме луков они были вооружены станковыми самострелами, каменные ядра для которых обнаружены при раскопках [Мыц, 2002, с. 157].

Общий объем работ при строительстве новой крепости составил 11-12 тысяч кубометров камня [Фирсов, 1990, с. 72]. По местным меркам Алушта представляла из себя хорошо укрепленный городок. Но, несмотря на все старания, ее стены и башни могли выглядеть устрашающими разве, что для соседей вроде пресловутых братьев Гуаско или пиратов-работорговцев. Когда в 1475 году на полуострове высадился османский десантный корпус, Алушта разделила судьбу других населенных пунктов приморской Готии. Город был взят и сожжен османами, а его укрепления частично разобраны [Мыц, 2002, с. 156].

© Княжество Феодоро, 2021

Библиография

- Антонин. Древние акты Константинопольского патриархата, относящиеся к новороссийскому краю / Антонин. – 1867. – Т. 6. – С. 445-473.

- Бочаров С.Г. Заметки по исторической географии генуэзской Газарии XIV-XV вв. Южный берег Крыма / С.Г. Бочаров // «О древностях Южного берега Крыма и гор Таврических». Сборник научных трудов по материалам конференции в честь 210-летия со дня рождения П.И. Кеппена. – Киев, 2004. – С. 186-205.

- Гордеев А.Ю. Топонимия побережья Чёрного и Азовского морей на картах-портоланах XIV-XVII веков / А.Ю. Гордеев. – Киев: Academia.edu, 2014. – 479 с.

- Джанов А.В. Казалии Солдайи и Готии по данным книг массарии Каффы / А.В. Джанов // История и археология Крыма. – 2017. – Т. V. – С. 286-340.

- Джанов А.В. Каффа и Крым во второй половине XIV в. (преимущественно по данным книг массарии Каффы) / А.В. Джанов // Сугдейский сборник. – 2018. – Т. 1(VII). – С. 44-303.

- Залесская В.Н. Византийская поливная керамика в литургическом контексте / В.Н. Залесская // Поливная керамика Причерноморья – Средиземноморья как источник по изучению Византийской цивилизации. Международный научный семинар. Тезисы докладов. – Севастополь, 2014. – С. 47-50.

- Залесская В.Н. Памятники византийского прикладного искусства: Византийская керамика IX-XV веков: кат. коллекции / В.Н. Залесская. – Санкт-Петербург: Изд-во Гос. Эрмитажа: Чистый лист, 2011. – 254 с.

- Кирилко В.П. Крепостные сооружения средневековой Алушты / В.П. Кирилко // Stratum plus. Археология и культурная антропология. – 2014. – № 6. – С. 170-227.

- Коновалова И.Г. Восточная Европа в сочинении ал-Идриси / И.Г. Коновалова. – Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 1999. – 264 с.

- Мыц В.Л. Клад серебряных платежных слитков XV в. из Алустона / В.Л. Мыц, С.Б. Адаксина // Stratum plus. Археология и культурная антропология. – 1999. – № 6. – С. 159-169.

- Мыц В.Л. Генуэзская Луста и Капитанство Готии в 50-70-е гг. XV вв. / В.Л. Мыц // Алушта и Алуштинский регион с древнейших времен до наших дней. – Киев, 2002. – С. 139-189.

- Мыц В.Л. Каффа и Феодоро в ХV веке: контакты и конфликты / В.Л. Мыц. – Симферополь: Универсум, 2009. – 528 с.

- Мыц В.Л. Укрепления Таврики Х-ХV вв. / В.Л. Мыц. – Киев: Наукова думка, 1991. – 164 с.

- Секиринский С.А. Очерки истории Сурожа IX-XV веков / С.А. Секиринский. – Симферополь: Крымиздат, 1955. – 104 с.

- Трубачев О.Н. Indoarica в Северном Причерноморье / О.Н. Трубачев. – Москва: Наука, 1999. – 318 с.

- Фирсов Л.В. Очерки истории средневековых крепостей Южного берега Крыма / Л.В. Фирсов. – Новосибирск: Наука, 1990. – 470 с.

- Юргевич В.Н. Устав для генуэзских колоний на Черном море, изданный в Генуе в 1449 г / В.Н. Юргевич // ЗООИД. – 1863. – Т. 6. – С. 629-837.

- IOSPE: V 233 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://iospe.kcl.ac.uk/5.233-ru.html.

- Assini A. Una “filza” ritrouata. La riscoperta di importaili documenti genouesi su Costantinopoli e il Mar Nero / A. Assini // Romània Orientale. – 1999. – Vol. XII. – P. 13-37.

- Jorga N. Notes et extraits pour servir à l’histoire des croisades au XVe siècle. I. Registres de comptes de la colonie génoise de Caffa en Crimée / N. Jorga // ROL. – 1896. – Vol. IV. – P. 25-63.

- Miklosich F. Acta et diplomata graeca Medii Aevi sacra et profana. Vol. 2 / F. Miklosich, J. Muller. – Vindobon, 1862. – 610 p.

- Öztürk Y. Osmanlı hakimiyetinde kefe (1475 – 1600) : Bilge kültür sanat / Y. Öztürk. – 2. basım. – İstanbul: Bilge Kültür Sanat, 2014. – 639. – 567 p.

- Vasiliev А.А. The Goths in the Crimea / А.А. Vasiliev. – Cambridge, 1936. – 292 p.

- Vigna A. Codice diplomatico delle Colonie Tauro-Liguri durante la Signoria dell’Ufficio di S. Giorgio (1453 – 1475): ASLi. Vol. 2 / A. Vigna. – Genova, 1871. – VII/1. – 919 p.

- Vigna A. Codice diplomatico delle Colonie Tauro-Liguri durante la Signoria dell’Ufficio di S. Giorgio (1453 – 1475): ASLi. Vol. 2 / A. Vigna. – Genova, 1879. – VII/2. – 1014 p.

Заметили опечатку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER.