Если в самой Византии двуглавый орел рассматривался как обобщенный символ империи и власти, то на Западе его не только воспринимали как настоящий герб, подобный тем, которые имели европейские монархи, но и приписывали ему большую древность.

Джованни Виллани (1280-1348) в своей «Истории Флоренции» писал: «У великого Помпея была хоругвь с серебряным орлом на голубом поле, а у Юлия Цезаря – с золотым орлом на алом поле… Но Октавиан Август, племянник и наследник Цезаря, изменил этот герб и принял золотой цвет поля и природный черный цвет орла, символизировавшего власть императора, ибо орел превыше всех птиц, видит лучше любого животного и взлетает до небесного огненного полушария, подобно тому, как император выше любого светского государя. После Октавиана все римские императоры сохраняли такой же герб, а Константин и за ним другие греческие императоры вернулись к гербу Юлия Цезаря, т.е. золотому орлу на алом поле, но двуглавому» [Виллани, 1997, с. 32-33].

М. Агоштон полагает, что именно сочинение Виллани, пользовавшееся большой популярностью у его современников, утвердило широко распространенный миф о двуглавом орле, как об эмблеме Римской империи, что позже повлияло на его выбор в качестве герба императором Сигизмундом Люксембургским [Агоштон, 2005, с. 247-248, 266]. Однако, как я показал, в другом месте в английской геральдике двуглавец рассматривался в качестве геральдической эмблемы императоров Священной Римской империи уже в третьей четверти XIII века, а в первой половине XIV века представление о том, что он помещался на гербе Древнего Рима широко распространилось по всей Европе.

Так что здесь итальянский хронист не изобретал ничего нового, а опирался на уже существующую традицию. Приводимые им цвета воображаемого герба Октавиана (черный орел в золотом поле) соответствуют цветам гербов германских императоров в «Хронике Матфея Парижского» (1259), Уолфордском (1273/75) и Сигаровом (1282/85) свитках. Цвета же воображаемого герба Константина и (золотой орел в червленом поле) на мой взгляд вполне могут отражать реальную практику использования двуглава в качестве царской инсигнии и геральдической эмблемы в самой Византии, сложившуюся при первых Палеологах.

В упомянутом ранее описании сокровищ Папского престола, составленном в 1295 году, отмечены одеяния с орлами, львами, грифонами и другими мотивами. Но лишь к одному из них добавлено прилагательное «императорское». Речь идет об «алом далматике из императорской ткани из Романии (dalmaticam rubeam de panno imperiali de Romania) в больших орлах с двумя головами» [Molinier, 1885, p. 30]. Мы не знаем были ли эти орлы золотыми. Имеющиеся в нашем распоряжении памятники балканского искусства (фрески, миниатюры), позволяют предполагать, что скорее всего да.

Золотых двуглавых орлов в червленом поле мы видим на эмалированном кулоне из археологического музея Чивидале-дель-Фриули. Он происходит из монастыря Девы Марии, которому в 1365 году был подарен Карлом IV Люксембургским в качестве реликвария для частицы Креста Господня.

Открывающийся шейный медальон размерами 7,5х8,5х1,5 см. выполнен в виде листа плюща. С одной его стороны изображен дубовый ствол с сидящими на ветках птицами. На поверхности другой – заключенные в ромбы чередующиеся геральдические эмблемы Анжу-Тарентского дома (серебряная перевязь в лазоревом поле, усеянном золотыми лилиями, сопровождаемая червленым турнирным воротничком) и Византии (золотой двуглавый орел в червленом поле).

Суля по всему, кулон был изготовлен французским ювелиром в связи с браком Филиппа Тарентского и Тамары Эпирской [Chotzakoglou, 1996, p. 64; Gerola, 1934, p. 18; Semeraro, 2018]. Филипп – сын неаполитанского короля Карла II Анжуйского, заявивший свои права на Албанию и Пелопоннес. Тамара – дочь эпирского деспота Никифора Комнина Дуки и Анны Кантукузины Палеологини.

Согласно условиям брачного договора, Филипп должен был получить после смерти тестя Эпирский деспотат. Свадьба состоялась в 1294 году вопреки попыткам матери невесты, ориентировавшейся на Константинополь, помешать заключению брака. В 1308 году Филипп, которому так и не удалось овладеть обещанным наследством, развелся с женой обвинив ее в супружеской неверности. Медальон намекает на династический союз между французским принцем и византийской принцессой с целью создания большого франко-греческого государства на землях бывшей Византийской империи в западной части Балканского полуострова – проект, которому так и не суждено было осуществиться.

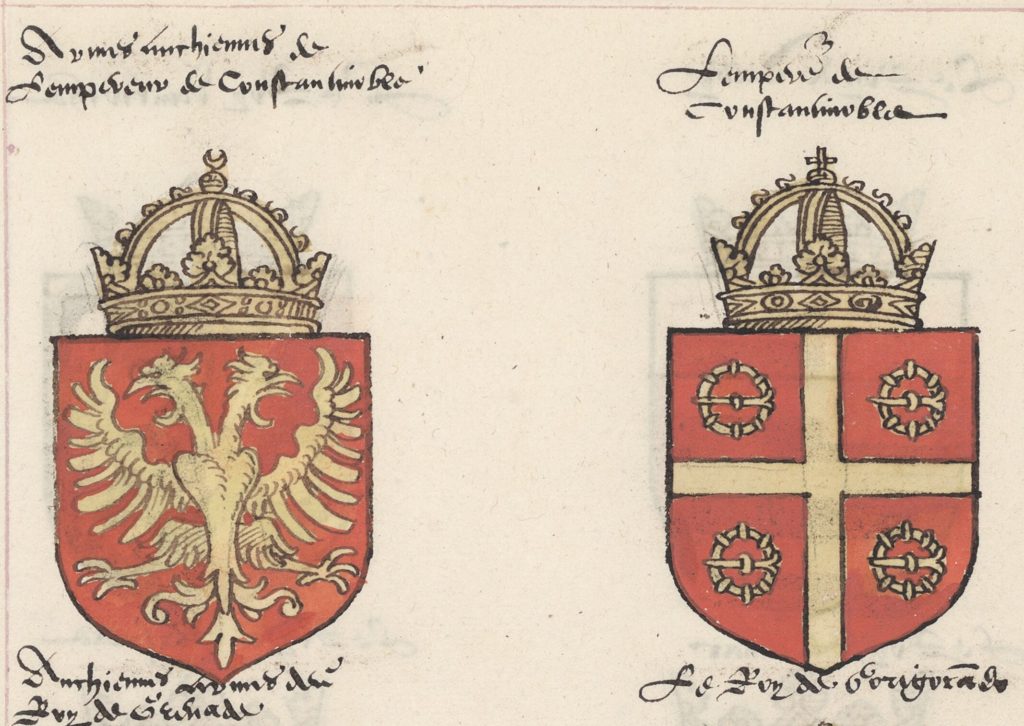

В эпоху Реставрации в Византии бытовало несколько эмблем, ассоциировавшихся с империей [Яковлева, 2020, с. 216-217; Ousterhout, 2009]. Одна из них: крест с четырьмя буквами Β между перекладинами с конца XIII в. заняла место в европейских гербовниках в качестве герба короля Палеолога (der kunig von pallagre, rei de palialogres, der kunig von balagre), империи/императора Константинополя (lempereur de constantinople, l’empire de constantinople, keyser van constantinopolen) или Греческой империи (kaisertum von kriechen) [Clemmensen, 2017b, p. 1936-1938].

Европейские герольды переосмыслили буквы Β как кресала, имевшие похожую форму [Соловьев, 2009, с. 173-176; Grierson, 1999, p. 88-89], а сам крест в соответствии с существующими геральдическими нормами поместили в щит. Получившемуся таким образом гербу придали цвета, соответствующие цветам герба титулярных латинских императоров: червленый для поля щита и золотой для креста и фигур в кантонах. На картах-портоланах XIV века рядом с важными византийскими портами изображалось красное полотнище с крестом и кресалами между его перекладинами.

Однако в 1428 году Иоанн де Вилладестес поместил на созданной им морской карте около Константинополя штандарт с двуглавым орлом. Позже его примеру стали следовать и другие картографы [Фоменко, 2011, с. 377-388]. Такая же тенденция наблюдается с начала XV века в европейских гербовниках, в которых наряду со ставшим привычным крестом-тетраграмматоном появляется герб l’empereur de Constantinople (императора Константинополя), roy despot de romenye (короля-владыки Романии) или kaiser von kriechn (императора Греции) в виде золотого двуглавого орла в червленом щите [Clemmensen, 2017b, p. 1933].

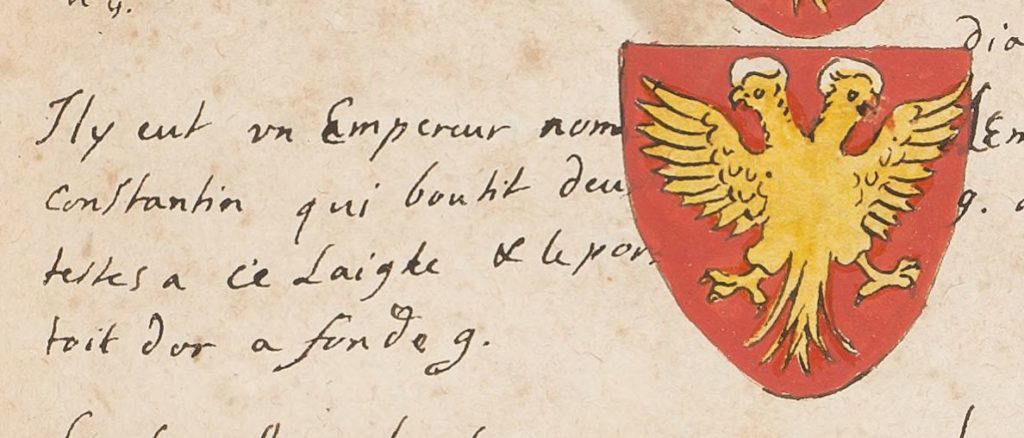

Так, в «Книге гербов великих людей мира» (СНА – Armorial dit de l’herault Charolais), составленной в 1425 году Жаном Реми, герольдом Шароле, и дошедшей до нас в виде копии, сделанной в Брюсселе в 1658 году (Paris BA ms.4150) [Clemmensen, 2017a, p. 56] на листе 69r содержаться гербы: il y a un empereur nommé constantin (золотой двуглавый орел в червленом щите) и l’empire de constantinople (в червленом щите золотой крест с четырьмя противообращенными буквами B того же цвета в кантонах).

В Armorial général dit Coislin-Séguier (Paris BnF fr.18651), который датируется временем около 1480 года [Clemmensen, 2017a, p. 70-71], на листе 1r приведен герб герб ung emperor de constantinople (императора Константинополя), представляющий собой лазоревый крест с четырьмя огнивами такого же цвета в золотом поле, а на листе 2v герб roy despot de romenye (короля господина Романии) в виде золотого двуглавого орла в червленом поле (folio 2v) [Clemmensen, 2017b, p. 1933-1938].

Герольду из Прованса времен Карла VII (1422-1461) были известны гербы le roy de Romenie («червленое поле с золотым крестом и четырьмя греческими буквами бетекс, того же металла») и le roy depos de Romenie («червленое поле с золотым двуглавым орлом») [Соловьев, 2009, с. 172; Cange du, 1680, p. 362-363].

На иллюстрации к «Всемирной хронике» Гартмана Шеделя, изданной в Нюрнберге в 1493 году, над воротами города висит щит с двуглавым орлом (почему-то черным в золотом поле, как у немецкого императора), а справа и слева от него щиты, на которых в червленом поле золотые кресты, между перекладинами которых вместо традиционных кресал помещены полумесяцы (мы встречаем полумесяцы в кантонах креста на гербе «короля Константинополя» в Сигаровом свитке и на миниатюрах из Шерборнского миссала, но в них они обращены рогами вверх, поэтому более вероятно, что художник, работавший над «Хроникой», спутал открытые овальные огнива, напоминающие букву С, с полумесяцами).

Существование двух гербов, приписываемых одному и тому же государю, судя по всему, смущало герольдов. Видимо поэтому около 1405 года составитель «Немецкого гербовника Пови» (Povey’s German Roll) [Clemmensen, 2017a, p. 185-186], объединил их в один. У него герб cesar krichen (императора Греции) представляет собой рассеченный надвое червленый щит с золотым двуглавым орлом в первой части и золотым крестом, кантонированным четырьмя огнивами во второй.

Данный источник мне не доступен, но такое же изображение герба Imperio Costantinopolitano мы встречаем в итальянском гербовнике Джакомо Фонтана (1605). Маркиз д’Окур, составивший около 1659 года «Сборник генеалогий прославленных императоров, королей, принцев, герцогов и синьоров всех стран», приписал его Андронику III Палеологу, что, учитывая поздник характер свидетельства, кажется сомнительным [Cernovodeanu, 1982, p. 416].

Изменения, произошедшие в гербовниках и на картах-портоланах, на мой взгляд отражают исторические реалии XV века, когда языческий орел, напоминающий о славе древнего Рима, потеснил христианский крест.

При описании путешествия Иоанна VIII на Флорентийский собор в 1438 году Георгий Сфрандзи сообщает, что на носу посланной за ним венецианской галеры был позолоченные львы и между ними двуглавый орел [Соловьев, 2009, с. 135]. Лев – эмблема Венеции, а двуглавый орел символизирует Византию. Свидетельство византийского хрониста удостоверено барельефом портала собора св. Петра в Риме. Император изображен там на галере под флагом с двуглавым орлом.

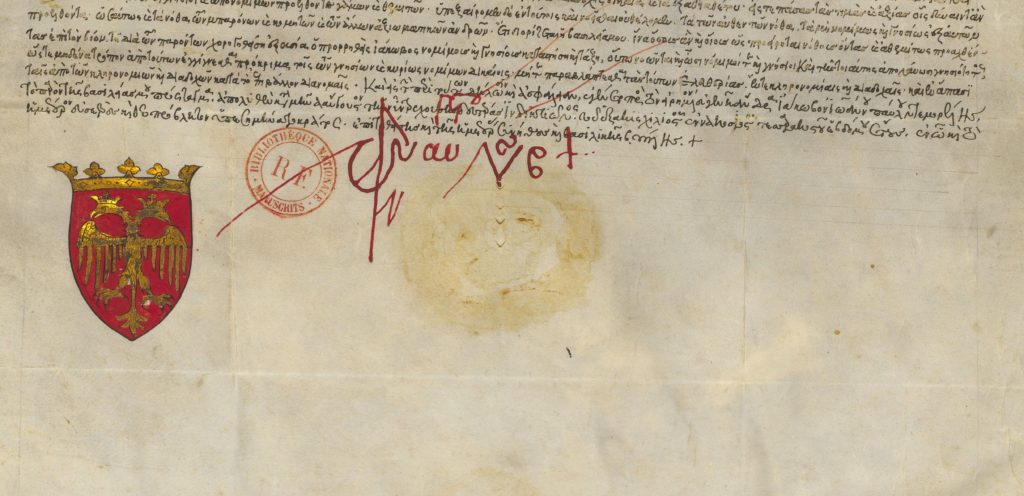

Находясь в Флоренции в стесненных обстоятельствах и будучи вынужден прибегать к посредничеству местных властей, Иоанн VIII выдал Великому Гонфалоньеру и восьми приорам Республики привилегии и почетные титулы. Одна из этих грамот хранится в Национальной библиотеке Франции. Некогда обладавший ею Дж. Паоло де Морелли получил право использовать в своем гербе царскую эмблему (σημείῳ τῆς βασιλείας).

В нижней левой части документа помещено ее изображение: коронованный золотой двуглавый орел в червленом поле. Это пожалование, хотя и выданное иностранному подданному, показывает, что в соответствии с положением дел, сложившимся к 30-м годам XV века, именно он, а не крест-тетраграмматон или другие эмблемы рассматривались в Европе в качестве герба византийских императоров [Androudis, 2002, p. 27].

В 1453 году турки захватили Константинополь, поставив точку в истории Византийской империи. Однако в гербовниках продолжали воспроизводить ее воображаемый герб. По соседству с ним часто помещали герб другой, ушедшей в небытие империи – Латинской.

В гербовнике Вернигероде (München BSB Cod.Icon.308n), созданном около 1491 года в Южной Германии [Clemmensen, 2017a, p. 273-274], на листе 17r герб kaiser von kriechn (императора греков): золотой двуглавый орел в червленом поле, помещен рядом с гербом kaiser von constantinol (латинского императора Константинополя): золотой крест с золотыми безантами в четвертях, каждый из которых обременен червленым крестом, в червленом поле.

Во французской «Коллекции цветных гербов, расположенных в методическом порядке, и различных генеалогий» (Paris BnF fr.5233), на листе 146v помещены два герба Константинопольских императоров: золотой двуглавый орел в червленом поле и золотой крест с золотыми пряжками в кантонах в червленом поле. В последнем также угадывается искаженный герб Латинской империи.

В кастильском гербовнике конца XV века дается описание гербов el enperador de Costantynopla (императора Константинополя) и el rrey de Por de Rromania (короля Романии). Первый является одной из модификаций герба Латинской империи, а второй представляет собой золотого двуглавого орла в червленом щите (Trae de gulas con el agila de oro de dos cabeças) [Riquer, 1986, p. 302-303 (#408,427)].

В немецкой «Антологии гербовников» (1530) соседствуют гербы правителей Болгарии, Османской империи и Византии (Der kayser von Konstantinopel). На последнем двуглавый орел изображен на западный манер – с поднятыми вверх крыльями.

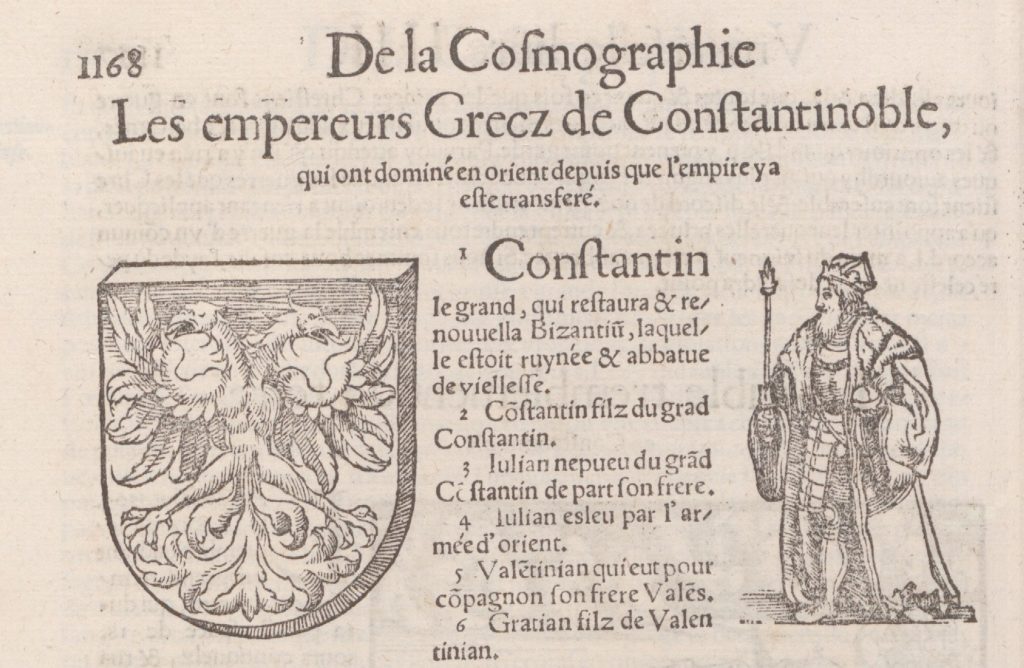

Похожий орел сопровождает хронологический список «греческих императоров» в базельском издании «Космографии» Себастьяна Мюнстера, который начинается с Константина Великого.

Уже упомянутый Джакомо Фонтана, наряду с гербом «Константинопольской империи» поместил и герб Палеологов: червленый щит с золотым коронованным двуглавым орлом, крылья которого, однако, опущены вниз.

В соответствии с существовавшими правилами, двуглавого орла могли использовать в своих родовых гербах представители европейской знати, подчеркивая тем самым свое родство с Палеологами, либо другими императорскими династиями.

© Княжество Феодоро, 2020

Литература

- Агоштон М. Печать 1497 г. Ивана III: к проблеме происхождения российской государственной символики: Диссертация на соискание ученой степени доктора исторических наук / М. Агоштон. – Волгоград, 2005. – 285 с.

- Виллани Дж. Новая хроника или История Флоренции / Дж. Виллани. – Москва: Наука, 1997. – 579 с.

- Соловьев А.В. Геральдические эмблемы Византии и славяне / А.В. Соловьев // Signum. – 2009. – Т. 4. – С. 109-211.

- Фоменко И.К. Образ мира на старинных портоланах. Причерноморье. Конец XIII-XVII в. / И.К. Фоменко. – Москва: Индрик, 2011. – 400 с.

- Яковлева М.И. Миниатюрные мозаичные иконы в контексте искусства раннепалеологовского периода: Диссертация на соискание ученой степени кандидата искусствоведения / М.И. Яковлева. – Москва: Российский государственный гуманитарный университет, 2020. – 306 с.

- Androudis P. Sur quelques emblèmes héraldiques à Constantinople (XIIIe-XVe siècles) / P. Androudis // Περί Θράκης. – 2002. – Vol. 2. – P. 11-42.

- Cange C. du. Historia Byzantina duplici commentario illustrata prior familias ac stemmata imperatorum Constantinopolitanorum… proeterea familias Dalmaticas et Turcicas complectitur, alter descriptionem urbis Constantinopolitanae… / C. du Cange. – apud Ludovicum Billaine, 1680. – 806 p.

- Cernovodeanu D. Contributions à l’étude de l’héraldique byzantine et postbyzantine / D. Cernovodeanu // Jahrbuch der österreichischen Byzantinistik. – 1982. – Vol. 32. – P. 409-422.

- Chotzakoglou Ch. Die Palaiologen und das fruheste Auftreten les byzantinischen Doppeladlers / Ch. Chotzakoglou // Byzantinoslavica. – 1996. – Vol. 57. – P. 60-68.

- Clemmensen S. Armorials – listed by Sigla / S. Clemmensen. – Farum, 2017a. – 313 p.

- Clemmensen S. Dictionary of Medieval Families / S. Clemmensen. – Farum, 2017b. – 8521 p.

- Gerola G. L’aquila bizantina e l’aquila imperiale a due teste. – Felix Ravenna / G. Gerola // Felix Ravenna. – 1934. – Vol. 1 (XLIII). – P. 6-46.

- Grierson P. Catalogue of the Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collection and in the Whittemore Collection, Volume 5: Michael VIII to Constantine XI, 1258–1453 / P. Grierson. – Washington, DC: Dumbarton Oaks, Trustees for Harvard University, 1999. – 611 p.

- Molinier É. Inventaire du trésor du Saint-Siège sous Boniface VIII (1295) (suite) / É. Molinier // Bibliothèque de l’école des chartes. – 1885. – Vol. 46. – P. 16-44.

- Ousterhout R.G. Byzantium between East and West and the Origins of Heraldry / R.G. Ousterhout // Byzantine art: recent studies. Essays in honor of Lois Drewer. – Tempe, 2009. – P. 153-170.

- Riquer M. de. Heráldica castellana en tiempos de los reyes católicos : Biblioteca filológica / M. de Riquer. – Barcelona: Quaderns Crema, 1986. – 376 p.

- Semeraro M. L’edera di Filippo e Tamara: storia di uno sfortunato matrimonio attraverso l’araldica / M. Semeraro. – 2018.

Заметили опечатку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER.